今回は、上記悩みを解決していきます。

- アルバイトしかやってこなかったFラン大学生が就活奮闘

- 2017年4月にFラン大(偏差値42.5)から東証プライム企業に総合職入社

- 新卒一年目から約4年間 東証プライム企業の新卒採用担当を経験

- 現在は年間30万人の読者が訪れる就活ブログ運営(AbemaTVの就活特番生出演)

なお、結論からお伝えすると面接で多少の嘘をつくのは問題なしです。

例えば、" 他社の選考状況を聞かれたときに5社受けているのに4社 "と言うなど…

正直、この程度の嘘であれば、内定取り消しのリスクはほとんどないと言えます。

注意事項

ただし、企業側が調べればすぐにわかる嘘には注意が必要です。

内定取り消しの可能性も高く、取り消しにならなくても評価の低い状態で入社となりかねないです…

今回は、上記の調べられる可能性の高い" 面接でついてはいけない嘘 "を3つほど紹介します。

また、 " 話を盛っても問題ない理由 "や" 面接官に嘘はバレているのか "も解説しているので、最後まで読んでみてください。

【就活の面接で嘘はバレる?】内定取り消しのリスクを含め元人事が解説

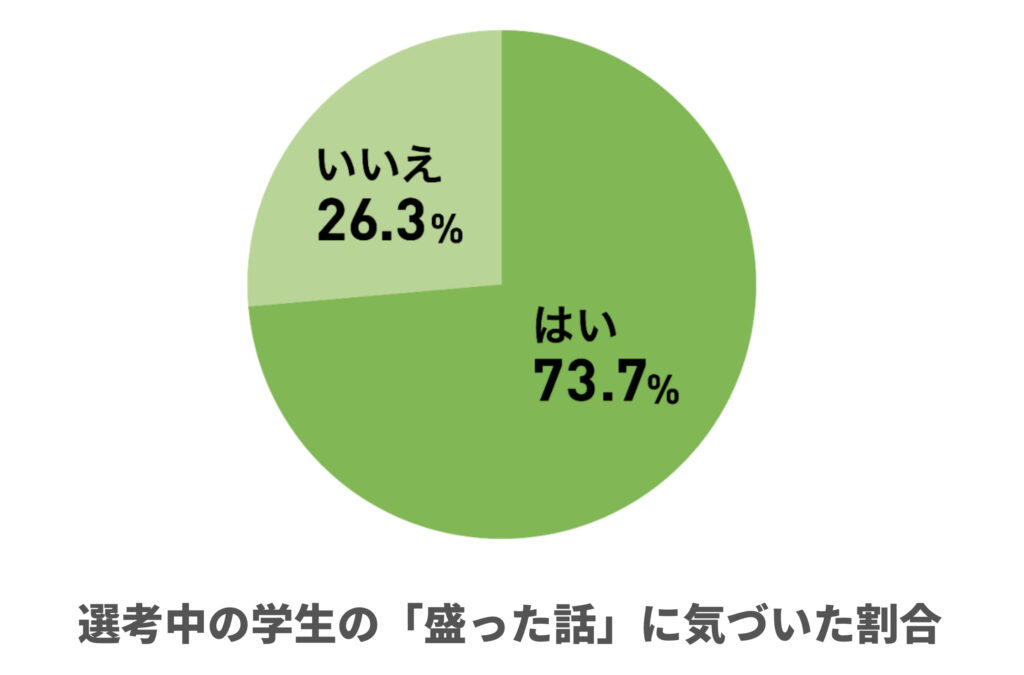

上記調査は、採用担当者300人に就活生の" 盛った話は気づいているのか? "と質問して" はい "または" いいえ "の割合です。

結果、7割以上の採用担当者が嘘を見抜いているという結果となりました…

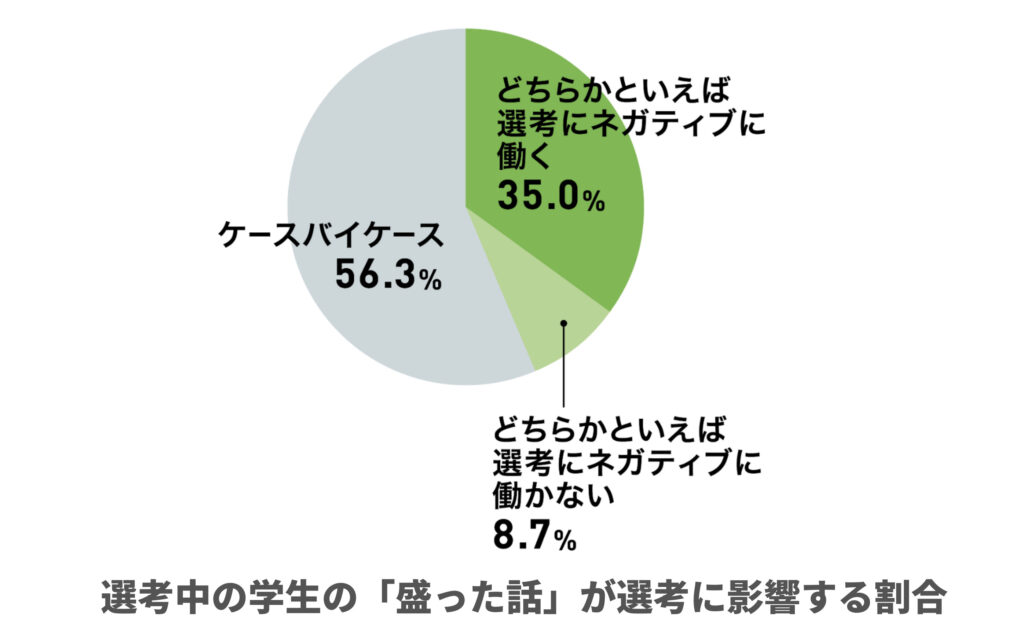

ただし、就活の盛った話や嘘が面接で大きく影響するかはケースバイケースというデータもでています。

上図の通り、全体の65%は" 選考にネガティブに働かないまたはケースバイケース "となりました。

ただし、" どちらかといえば選考にネガティブに働く "という口コミがあるのも事実です。

そして、ネガティブに働く嘘の中には" 内定取り消しリスクのある嘘 "が存在します。

続けて、その辺りの内容についても詳しく触れていきますので、参考にしてみてください。

就活の面接で内定取り消しのリスクがある嘘【3選】

内定取り消しのリスクがある嘘3つ

- 資格やTOEICの点数を偽る

- 自分の保有(得意)していないスキルを話す

- まったく事実のない経験や実績を話す

①資格やTOEICの点数を偽る

理由としては、資格やTOEICは、内定後に資格の取得証明書を求められることが多いためです。

とくに、募集要項に書かれている資格や志望企業の昇格要件になっている資格の嘘は危険です…

内定後に嘘がバレると内定取り消しとなるケースも多く、できるだけ資格については嘘をつかないようにしましょう。

②自分の保有(得意)していないスキルを話す

例えば、PCスキルに長けているという嘘をつくケースが上記に該当します。

とは言え、内定取り消しリスクについては、資格やTOEICの点数を詐称するより取り消しリスクは低いです。

注意事項

ただし、入社後にPCスキルが長けていないことがバレて働きづらくなるケースも多いです…

面接の内容は配属部署に引き継がれることも多く、自分の保有していないスキルに関する嘘はおすすめしません。

③まったく事実のない経験や実績を話す

例えば、留学経験に行っていないのに" 留学経験があります! "と答えるようなケースを指します。

上記のように、まったく事実のない経験や実績は、内定取り消しのリスクがかなり高いので注意です…

注意事項

とくに、企業側が調べられる可能性が高い嘘は、ほぼ確実に内定取り消しとなります。

また、留学経験は、" どこの国でどのような経験をしたか? "と深掘りされることも多くバレやすいので注意です。

就活の面接で話を盛った嘘をついても問題ない理由【3選】

話を盛っても良い理由

- ほとんどの就活生は話を盛っている

- 話を盛っている就活生が評価されるケースも多い

- 面接における全体の65%は話を盛っても影響しない

①ほとんどの就活生は話を盛っている

なお、株式会社ライボ提供のJob総研の調査結果によると、面接やエントリーシートでウソをついたことがあるは38.7%となっています。

具体的には、" 御社が第一志望です "や" ガクチカの内容を盛って話した "が多い結果がでています。

上記のように、面接で話を盛ったり多少の嘘をつく学生は思った以上に多いです。

とは言え、" 周囲が面接で話を盛っているから自分も良いはちょっと… "と思われる方も多いと思います。

しかし、続けて紹介する通り、話を盛っている就活生が評価されるケースは多いです…

②話を盛っている就活生が評価されるケースが多い

前述でお伝えした通り、話を盛っている就活生が評価されるケースが多いのも事実です…

と言うのも、話を少し盛ったり嘘をつく方が就活で有利なことを理解している就活生が多いからです。

事実、以下2つのケースだと面接官はどちらを通過させたいと思うでしょうか?

- 私は御社が第一志望です。

- 私は〇〇社が第一志望です。

私の経験上、1の回答をした就活生が間違いなく採用されます。

このように、1が仮に嘘であったとしても" 嘘をつく必要がある場面はあり "、嘘や話を盛る就活生が有利な場面は多々あります。

そのため、内定取り消しリスクのある内容でなければ、面接で話を盛ることは問題ないと思っています。

③面接における全体の65%は話を盛っても影響しない

冒頭でもお伝えした通り、全体の65%は" 選考にネガティブに働かないまたはケースバイケース "という結果が出ています。

実際、" 0を1にする話は見逃せない "といった意見はありますが、" プラス面を少し盛った話は見逃す "という意見も多いです。

このように、面接で多少の嘘や話を盛ることを容認する面接官が多いのが事実です。

そのため、面接で多少の嘘や話を盛ることは問題ないと言えます。

就活で嘘のないあなたを評価してくれる企業を見つける方法

こう思われた方も多いと思うので、就活で嘘のないあなたを評価してくれる企業を見つける方法も紹介しておきます。

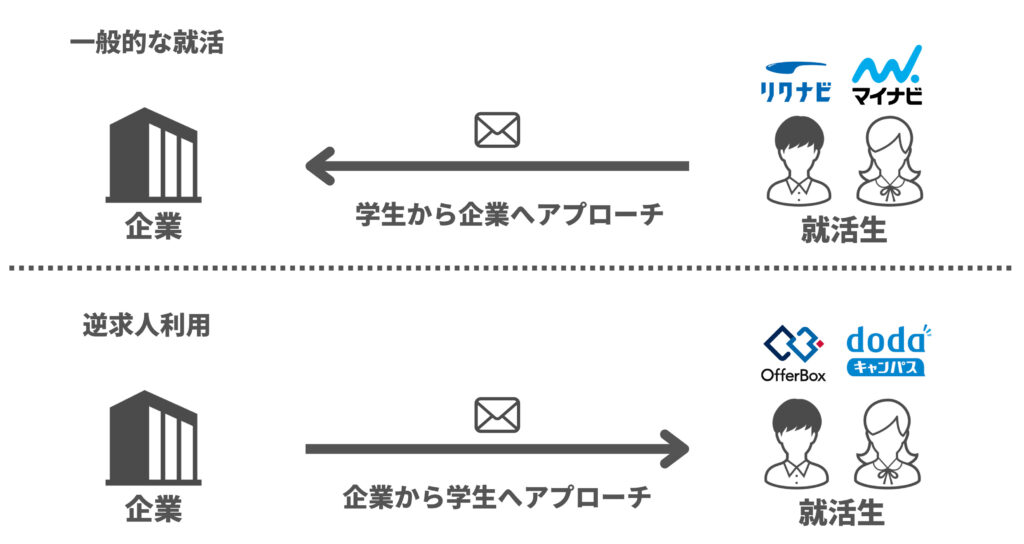

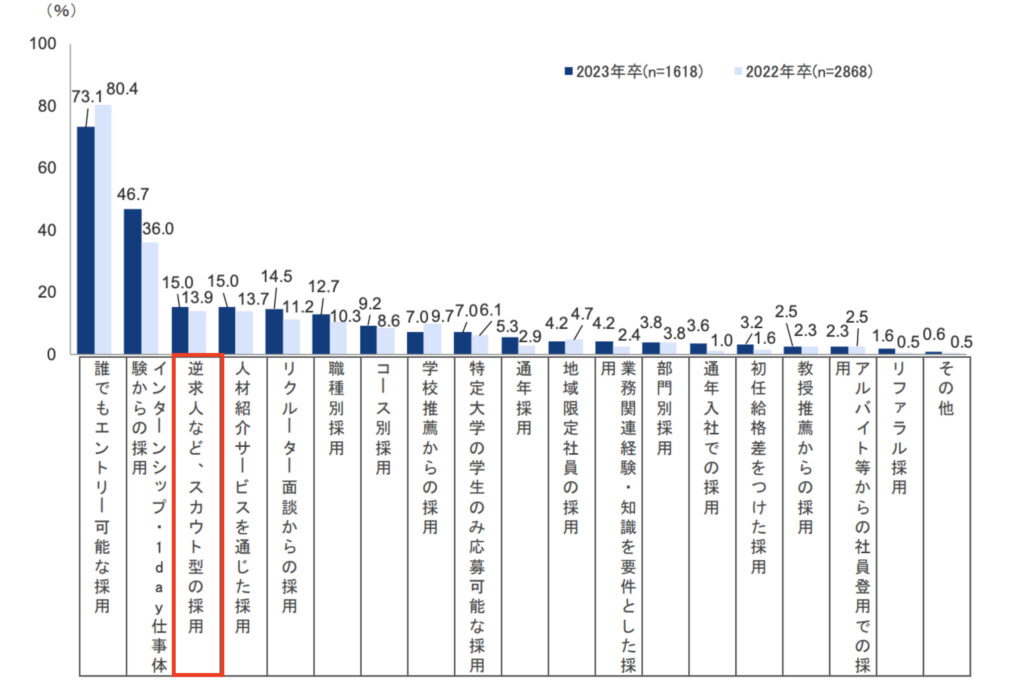

では、さっそく結論をお伝えすると、逆求人サイトに登録しましょう!

なお、逆求人サイトを簡単に解説すると、あなたのプロフィールを見た企業からスカウトがもらえるサービスです。

ポイント

上図の通り、マイナビやリクナビのように企業を自分から探す必要がなく、出会える企業の幅が広がる特徴があります。

そのため、あなたの嘘偽りないプロフィールを評価してくれる企業と出会えるチャンスを広げられるサービスとなります。

昨今、スカウト経由での採用が当たり前になってきているからこそ、利用価値はかなり高いと言えます。

おすすめ逆求人サービス

とくに、OfferBoxは就活生の3人に1人が利用する逆求人サイトの中でも王道のサービス。

1,500社以上の大手企業が登録しており、逆求人サイトの中でもっとも大手企業のスカウト獲得が狙えます。

そのため、逆求人サイトの導入がまだの方は、まずはOfferBoxから試してみるのがおすすめです。

OfferBox公式サイト「https://offerbox.jp/」

【就活の面接で嘘はバレる?】内定取り消しのリスクについてのまとめ

ただし、以下3つの理由から、内定取り消しリスクのない嘘(話を盛る)は問題ないとも言えます。

話を盛っても良い理由

- ほとんどの就活生は話を盛っている

- 話を盛っている就活生が評価されるケースも多い

- 面接における全体の65%は話を盛っても影響しない

この辺りは、面接で嘘をつくかどうかはあなたの判断になります。

なお、嘘はつかず、素の自分を評価してくれる企業を見つけたい方は、逆求人サービスを活用してみてください。

おすすめ逆求人サービス

逆求人サイトは、登録者が増えると優良企業のスカウトが難しくなるので早めに導入しておきましょう。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

参照元:

参照元: 参照元:

参照元: 引用:

引用: