本記事で分かること

- 自己分析が必要不可欠な理由【3選】

- 生成AIを活用した自己分析のやり方【10ステップ】

- 自己分析に生成AIを活用するときのポイント【5選】

「自己分析ってどうやるの?」と感じている人は多いと思います。

結論、今回紹介する「生成AIを活用した自己分析のやり方10ステップ」を実践すればOKです!

自己分析のやり方【10ステップ】

- 強み|弱みを出力

- 性格傾向を把握する

- 業界選びの軸を選定

- 興味・関心分野の発見

- 企業選びの軸を選定

- 自分史の作成

- 体験談(成功・失敗)の抽出

- 自己PRへの落とし込み

- ガクチカへの落とし込み

- 第三者に意見をもらう

色々書いてますが、上記10ステップのうち半分以上は、生成AIで対応できます。

例えば、「自分には強みやアピールできる経験がない…」と感じていても大丈夫!

生成AIを使えば、自分の強み・経験を代わりに言語化してくれます。

今回は、この辺りの「自己分析×生成AIのノウハウ」をすべて紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも自己分析は実践しないとダメ?

「そもそも自己分析って必要なの?」と感じている人は多いと思います。

結論、自己分析を実践しないと以下3つのデメリットが生じます。

自己分析は実践しないとダメな理由【3選】

- 面接の受け答えで詰む

- 自己PRの内容が薄くなる

- 企業とミスマッチが起こる

①面接の受け答えで詰む

はてな

- あなたの強みは?

- なぜ〇〇業界を志望しているの?

- 〇〇という経験で苦労したことは?

上記のような質問は、頭では分かっていても、「言語化できない」学生が本当に多いです。

この「言語化=面接で説明できる状態にする」ために自己分析は必要不可欠!

自己分析を実践すれば、「面接の受け答えに一貫性・説得力」が生まれます。

②自己PRの内容が薄くなる

就活において企業から確実に求められるのが「自己PR」です。

そして、自己PRに必要不可欠なのが「あなたの強み」と「根拠となるエピソード」の二つ!

| 構成 | 備考 |

| ①結論 | あなたの強みを明示 |

| ②プロセス | 強みを裏付けるエピソードの明示 |

| ③プロセスにおける課題 | エピソード内で直面した課題の明示 |

| ④課題の解決策 | 課題解決のために取った行動の明示 |

| ⑤成果 | 課題解決によって学んだ成果の明示 |

| ⑥貢献 | 志望企業で学びをどう活かすか明示 |

上記6つの構成のうち、①と②を見つけるのに必要不可欠なのが自己分析です。

ここで手を抜くと、自己PRの内容に大きな差が出ることになります。

③企業とミスマッチが起こる

自己分析には、「あなたと企業のミスマッチを防ぐ」役割もあります。

例えば、自己分析をしていない学生は「なんとなく有名だから」や「とりあえず内定もらえたから」という理由で就職先を決めがちです。

結果、「実際に働いたら価値観と合わない…」と感じる人が多かったりします。

その点、以下のような流れで「志望業界・企業」を決めるとどうでしょうか?

step.1

自己分析を始める

step.2

自分の強みは論理的に物事を考える力であると分かった

step.3

論理的思考を活かせるコンサル業界を軸に企業を探してみる

step.4

〇〇の強みを活かせるコンサル業界の〇〇を受けてみよう

入社後の「実際に働いたら価値観と合わない…」という確率を下げることができます。

この辺りも「自己分析」が必要不可欠と言われている理由の一つです!

そのため、自己分析は、何があってもかならず取り組んでおきましょう。

生成AIを活用した自己分析のやり方【10ステップ】

ではさっそく、「生成AIを活用した自己分析のやり方10ステップ」を紹介します。

自己分析のやり方【10ステップ】

- 強み|弱みを出力

- 性格傾向を把握する

- 業界選びの軸を選定

- 興味・関心分野の発見

- 企業選びの軸を選定

- 自分史の作成

- 体験談(成功・失敗)の抽出

- 自己PRへの落とし込み

- ガクチカへの落とし込み

- 第三者に意見をもらう

なお、今回紹介する「自己分析のやり方10ステップ」で使用する、「生成AIへのプロンプト(指示文)」は、以下noteにまとめています。

「〇〇のシーンで生成AIを使ってみたい!」と感じた人は、ぜひ購入を検討してみてください!

【AIプロンプトの詳しい詳細はこちら】https://note.com/ai-prompt/

セール中

現在、「生成AIで今すぐ差がつく!就活プロンプト30選」は、価格2,000円(定価4,000円)のキャンペーン中です。

ステップ①|強み・弱みを出力

就活では、あなた自身が「企業へ売り込む商品」となります。

そんな「あなたという商品の強み・弱みの分析」から始めるのが自己分析です!

| カテゴリー | スキル | 理由・根拠 |

| 強み | コミュ力 | 初対面の相手とも円滑に会話を広げられる |

| 強み | 自己管理能力 | 計画したタスクを常に期限前に完了できる |

| 強み | 協調性 | 互いの意見を尊重して調整しながら進められる |

| 弱み | 行動力 | 指示がないと自ら率先して動きにくい場合がある |

| 弱み | 感情コントロール | 時折プレッシャー下で感情が乱れる |

| 弱み | 伝達力 | 言葉足らずな局面が少なからずある |

「生成AIで今すぐ差がつく就活プロンプト」を使えば、上表のような「あなたの強み|弱み」は簡単に出力できます。

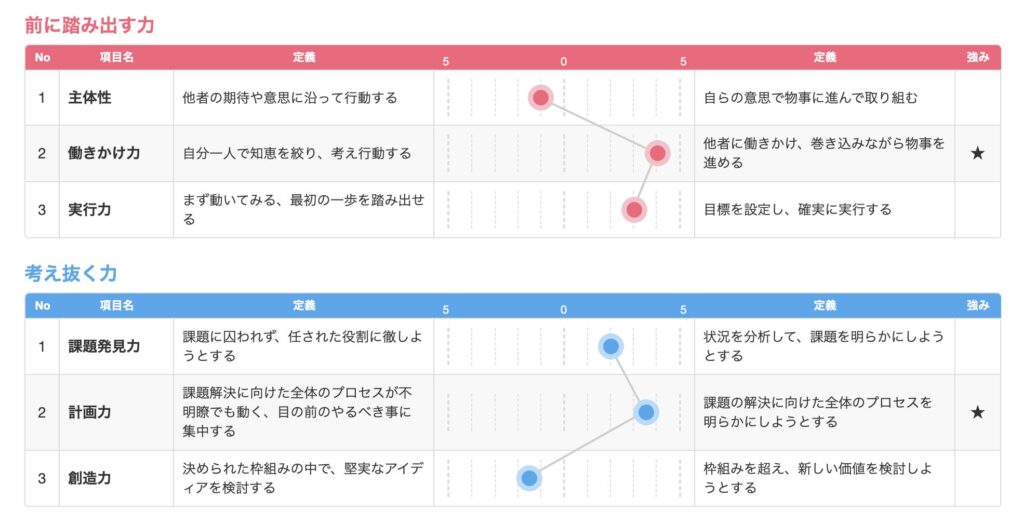

あとは、生成AIの出力内容と合わせて「オファーボックス」の適性検査を受ければOKです。

オファーボックスを利用すれば、上図のような分析結果を知ることができます。

「オファーボックスの適性検査」と「生成AIが出力した強み・弱み」に共通点があれば「あなた自身の強み|弱み」の可能性大!

「生成AI×適性検査ツール」による自己分析は、実践している学生が少ないおすすめのやり方です。

【公式サイトはこちら】https://offerbox.jp/

ステップ②|性格傾向を把握する

続けて、あなたに合った働き方を見つけるヒントになる「性格傾向」を把握していきましょう。

例えば、「ビックファイブ理論」という心理学を用いた分析が有効です。

ビックファイブ理論は、「開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症傾向」の特性に分けて、人間の性格を分析する手法を指します。

なお、私自身、「生成AIで今すぐ差がつく就活プロンプト」にて「ビックファイブ理論」を実践してみましたが、下表のような「かなり細かい分析結果」が表示されました。

開放性:4.4 / 5

新しい体験や価値観に前向きで、変化にも柔軟に対応できるタイプ。既存ルールに捉われず、新しい方法や考え方を模索する傾向があります。好奇心が強く、アイデア発想に優れます。

誠実性:3.8 / 5

計画的に物事を進める傾向があり、責任感もありますが、時には柔軟に対応する姿勢も持ち合わせています。スケジュール管理は得意な方で、目標に向かって着実に努力するタイプ。

外向性:3.0 / 5

積極的に人前に立つよりも、限られた人間関係の中でじっくり関係を築くことを好むタイプ。話すことも嫌いではありませんが、一人の時間も大切にするバランス型です。

協調性:4.7 / 5

他者の意見を尊重し、円滑なコミュニケーションを取る力に長けています。周囲との調和を重視し、グループの中では調整役・聞き役として信頼されやすい傾向があります。

神経症傾向:2.1 / 5

ストレス耐性が高く、落ち着いた判断をしやすいタイプ。プレッシャーのかかる場面でも冷静に行動できるため、安定志向の職場環境や責任あるポジションでも活躍が見込めます。

また、私の紹介している「生成AIプロンプト(指示文)」であれば、以下のような「あなたに合った業界」まで分析してくれます。

- インフラ・エネルギー系(協調性と誠実性を活かした働き方が可能)

- 人材・教育業界(人と関わる力を活かしつつ、感情的安定性も要求あり)

- IT業界(SIerなど)(安定性+創造性+柔軟性のバランスを発揮できる)

本来、「ビックファイブ理論」のような分析は、有料で提供されていることが多いです。

その点、生成AIを上手く活用できれば、「性格分析」にお金をかける必要は一切ありません。

性格分析にお金をかけるのであれば、生成AIに課金することをおすすめします!

ステップ③|業界選びの軸を選定

続けて、あなたが求める業界選びの軸を言語化していきましょう。

イメージとしては、以下のような質問を合計20個、「生成AIで今すぐ差がつく就活プロンプト」を使って生成AIに出題させます。

今後伸びていきそうと感じる業界は何か思い浮かびますか?

上記質問に対して、「音声入力」を活用すれば、だいたい10分くらいで回答できるはずです。

あとは、以下3つのカテゴリーに分けた「業界選びの軸」を生成AIが自動で分析してくれます。

- 絶対に譲れない業界選びの軸を3つ

- 興味関心から導いた業界選びの軸を3つ

- 将来性やキャリア視点での業界選びの軸を3つ

面接では、「〇〇業界を選んだ理由は?」と聞かれることが多いです。

その点をふまえても、生成AIを活用して「業界選びの軸」は明確にしておきましょう。

ステップ④|興味・関心分野の発見

続けて、あなた自身の「興味・関心分野」を発見していきましょう。

「ステップ②|性格傾向」と「ステップ③|業界選びの軸」の分析結果をもとに考えればOKです!

これまでに分析した「性格傾向」と「業界選びの軸」をもとに、私の興味・関心がありそうな業界を○つ教えてください。

上記プロンプト(指示文)を生成AIにコピペすれば、10秒足らずでまとめてくれます。

もちろん、生成AIの回答に違和感があれば、その業界はのぞいてもOKです!

あなた自身の直感も大切にしつつ「興味・関心分野」を発見していきましょう。

ステップ⑤|企業選びの軸を選定

続けて、「あなたの企業選びの軸」を決めていきましょう。

やり方は、「ステップ③|業界選びの軸」で紹介した内容と同じです。

イメージとしては、以下のような質問を合計20個、「生成AIで今すぐ差がつく就活プロンプト」を使って生成AIに出題させます。

まずお聞きしたいのですが、働く場所に関して何か希望はありますか?

例えば「地方はNG・リモートで働きたい・転勤はしたくない」といった希望です。

上記質問に対して、「音声入力」を活用すれば、だいたい10分くらいで回答できるはずです。

あとは、以下3つのカテゴリーに分けた「企業選びの軸」を生成AIが自動で分析してくれます。

- 絶対に譲れない企業選びの軸を3つ

- 興味関心から導いた企業選びの軸を3つ

- 将来性やキャリア視点での企業選びの軸を3つ

ここまで実践できれば、「あなたの強み」と「業界・企業選びの軸」の調査・分析は完了です。

続けて、「あなたの強みの根拠となるエピソード」を探していきましょう。

ステップ⑥|自分史の作成

続けて、あなた自身の「過去を振り返る作業」をおこないましょう。

イメージとしては、下表のような「自分史」を完成させるイメージです。

| 年代 | 活動・出来事 | 立場・役割 | 感情・学び | 価値観・強み |

| 幼少期 | 絵本の読み聞かせ | 聞き手 | 想像力が刺激された | 創造性・好奇心 |

| 小学校(低学年) | 学級文庫の管理 | 図書委員 | 責任感を持って仕事をする大切さを学んだ | 責任感・整理整頓能力 |

| 小学校(高学年) | 地域のお祭りの手伝い | ボランティア | 地域の人々と協力する喜びを感じた | 協調性・社会貢献への意識 |

| 中学校 | 吹奏楽部での活動 | 部長 | チームワークの重要性を学んだ | リーダーシップ |

| 高校 | 文化祭の企画・運営 | 実行委員長 | イベントを成功させる達成感を味わった | 企画力・マネジメント能力 |

| 大学1年-2年 | 海外留学(1年間) | 留学生 | 異文化に触れ、視野が広がった | 適応力、コミュニケーション能力 |

| 大学3年-4年 | ベンチャー企業でのインターン | インターン生 | 起業への興味が芽生えた | チャレンジ精神・問題解決能力 |

- 活動・出来事:各年代で印象に残っている出来事を記述

- 立場・役割:活動における自分の立ち位置や役割を記述

- 感情・学び:経験から得た感情や学びを記述

- 価値観・強み:経験を通じて形成された価値観や強みを記述

なお、「自分史」だけは、生成AIでゼロから作成するのが難しい領域です。

幼少期・小学校あたりの記憶がなければ、中学・高校から考えても問題ないので、思い出しながら上表を埋めていきましょう。

ステップ⑦|体験談(成功・失敗)の抽出

自分史が作成できたタイミングで「体験談(成功・失敗)」を書き出しましょう。

体験談が「自己PR」や「ガクチカ」に書くエピソードとなります。

なお、「自己PRやガクチカに書けるエピソードがない…」という人は、一から作りしかありません。

おすすめのエピソード【一覧】

- 単位と関係ない授業を受ける

- ゼミ教授の秘書として立ち回る

- 長期インターンシップへ参加する

この辺りは、私が「学生時代の体験談」として取り組んでいた内容です。

とくに、「単位と関係ない授業を受ける」はかなりおすすめでして、以下のような「ガクチカ」を作り上げることができます。

例文

私が学生時代に力を入れたことは、単位と関係のない他学部のマーケティング授業に自主的に参加したことです。将来の進路に悩んでいた際、自身の興味関心を深める中で「人の心を動かす仕組み」に強く惹かれ、学部の枠を越えてでも学びたいと考えました。そこで、授業に加えて関連書籍を読み、学んだ理論をSNSでの情報発信に活かしたりするなど、主体的に学びを深める工夫を重ねました。その結果、自分の考えを論理的に整理し伝える力が向上し、ゼミにおいてプレゼンテーションを任されるなど、周囲からの信頼も得ることができました。この経験を通じて、自ら学びを取りに行く姿勢と学んだことを行動に移す力が身につきました。今後もこの姿勢を大切にし、積極的に知識を吸収しながら業務に貢献していく所存です。

上記は、Fラン学生の私が、エントリーシートで無双していたガクチカの一つです。

こういったエピソードは、企業受けが良いのでぜひ取り組んでみてください。

ステップ⑧|自己PRへの落とし込み

ステップ⑧からは、「自己PRへの落とし込み」をおこないます。

「ステップ①|強み・弱みの出力」と「ステップ⑦|体験談の抽出」で調査・分析した内容をもとに、生成AIに「自己PRの下書き」を作ってもらいます。

実際に、私が「生成AIで今すぐ差がつく就活プロンプト」で作成した「自己PRの下書き」を載せておきますね!

例文

私は課題解決力に自信があります。大学時代、飲食店のアルバイトで、売上の減少が課題となっていました。私はまず、常連客の減少や新規顧客の定着率が低いことに注目し、常連客向けのクーポン制度を提案しました。しかし、クーポン導入だけでは効果が限定的であったため、さらにスタッフ同士でサービス向上のアイデアを出し合う週1回のミーティングを企画・主導しました。結果として接客レベルの均一化とサービス向上が実現し、2ヶ月で売上が前年比120%まで回復しました。この経験を通じて、課題の本質を捉えた上で、周囲と連携しながら改善策を実行する重要性を学びました。貴社の「まだ、ここにない、出会い。」というビジョンに共感し、私は課題発見と解決に主体的に取り組む姿勢を活かして、顧客と企業の最適なマッチングに貢献していきたいと考えています。

「自己PRの構成」や「文体の指定」など、生成AIへの指示に多少のテクニックは必要ですが、それさえ押さえれば「精度の高い自己PRの下書き」が作成できます。

あとは、「あなた自身の個性・独自性」を加えればOKです!

ステップ⑨|ガクチカへの落とし込み

自己分析の内容は「ガクチカ作成」に活用することもできます。

具体的には、「ステップ⑦|体験談の抽出」の内容をもとに、生成AIに「ガクチカの下書き」を作ってもらいます。

例えば、以下の「ガクチカ」は、私が「生成AIで今すぐ差がつく就活プロンプト」で作成しました。

学生時代に頑張ったことは、ゼミ活動で中小企業の経営課題に対する提案プロジェクトを担当した経験です。私は、実践的な学びを得たいと考え、地域の中小企業と連携して課題解決を目指すゼミに参加しました。担当した企業は顧客リピート率の低さに悩んでおり、売上の安定化が課題でした。私はまず、現場視察と従業員インタビューを通して課題の本質を把握し、顧客体験の見直しが必要だと考えました。そこで、サービス利用後のフォロー体制やアンケート収集を提案し、得られたデータを基に施策をブラッシュアップしました。最終的に、提案内容の一部が実際に導入され、約3ヶ月でリピート率が15%向上しました。この経験から、課題を深く捉えた上で、論理と実行力をもって解決へ導く姿勢の重要性を学びました。リクルート様の「まだ、ここにない、出会い。」というビジョンに共感し、私は顧客や社会の課題に向き合い、最適解を創出する存在を目指したいです。

細かい修正は必要ですが、そのまま使っても十分に通用するレベルです。

「ガクチカの元となるエピソード」や「ガクチカの構成・文体の指定」を生成AIに指示する必要はありますが、それさえ押さえれば「精度の高いガクチカの下書き」は作成できます。

あとは、自己PRと同じく、「あなた自身の個性・独自性」を加えればOKです!

ステップ⑩|第三者に意見をもらう

自己分析の最後のステップは「第三者から意見をもらう」です。

例えば、「ステップ①|強み・弱み」で分析した内容が「ほかの人から見たあなたの強み・弱み」と認識相違がないか確認してもらいましょう。

なお、第三者に依頼する場合は、下表の3パターンのいずれかになると思います。

| パターン | メリット | デメリット |

| キャリアセンター | 手軽に利用できる | 民間企業の就職経験がない人も多い |

| 友人・家族・アルバイト社員 | 手軽 / 和気あいあいと気兼ねなくできる | プロ視点のアドバイスはもらえない |

| 就活エージェント | 就活のプロに相談できる | 自己分析だけのサポートは受付けていない |

色々書いてますが、まずは「キャリアセンター」への相談でOKです!

キャリアセンターの予約が取れない場合は、「就活エージェント」を利用しましょう。

おすすめ就活エージェント

- 「キャリセン就活エージェント

」:大手ソフトウェアの求人が豊富

」:大手ソフトウェアの求人が豊富 - 「

キャリアチケット」:関東エリアのIT系のベンチャー求人が豊富

- 「AiDEM AGENT新卒」:関東・関西エリアのメーカー求人が豊富

上記3つは、大手企業が運営しているだけあり、アドバイザーの品質が安定しています。

自己分析のフィードバックはもちろん、就活のトータル支援をおこなってもらいたい人におすすめのサービスです!

ぜひ、以下記事の内容を参考にしながら、あなたに合ったサービスを導入してみてください。

自己分析に生成AIを活用するときのポイント【5選】

本章では、「自己分析に生成AIを活用するときのポイント」をまとめました。

大きく5つに分けて紹介していくので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。

自己分析に生成AIを活用するときのポイント【5選】

- 生成AIに明確な指示を出す

- 生成AIの弱点を理解しておく

- メインの生成AIには課金する

- 自分の感覚・違和感を信じる

- 自己分析に正解を求めない

ポイント①:生成AIに明確な指示を出す

生成AIは、「プロンプト(指示文)の精度」に大きく左右されます。

- 区切り文字を使う(#)

- 役割を与える(あなたは〇〇です)

- 条件の追加(自分の強み・出力構成など)

例えば、上記3つは「生成AIへ指示をおこなううえで意識すべきポイント」です!

精度の高い指示ができるか否かで、生成AIのパフォーマンスは大きく変わります。

なお、「精度の高い生成AIプロンプト(指示文)」を知りたい人は、冒頭でも紹介した以下のnote記事がおすすめです。

今回紹介した「自己分析のやり方10ステップ」に使える生成プロンプト(指示文)がすべて載っているので、ぜひ活用してみてください!

【AIプロンプトの詳しい詳細はこちら】https://note.com/ai-prompt/

セール中

現在、「生成AIで今すぐ差がつく!就活プロンプト30選」は、価格2,000円(定価4,000円)のキャンペーン中です。

ポイント②:生成AIの弱点を理解しておく

残念ながら、生成AIにも苦手な領域は存在します。

- 事実に基づいたデータの出力

- 事実確認・最新情報の調査・分析

- 文章の文字数調整

上記3つは、私が就活に生成AIを使用して感じた苦手分野です。

例えば、「志望動機を500文字に調整して」と指示すると、300文字前後で出力されます。

なお、SNSで「文字数の調整プロンプト」が有料販売されていますが、100%の確率で文字を調整してくれるプロンプト(指示文)に出会ったことはありません。

昨今、中途半端なプロンプトが多く出回っているので注意しましょう!

#文字数

・下限:500字

・上限:550字

・全角文字数でカウントしてください。

(空白や改行、記号は除外し、実際の日本語文字のみ対象)

・出力前にPythonで全角基準の文字数を以下の条件でカウントしてください。

- 対象:ひらがな、カタカナ、漢字、英数字(全角)

- 非対象:空白(全角・半角)、改行、記号

・トークン処理の都合で若干のズレが発生する可能性があるため、目標文字数±5字以内であれば許容範囲としてください。

ただし、可能な限り指定範囲(500~550字)に収めてください。

・文字数が条件を満たさない場合は、修正・追加・削除して文字調整を繰り返してください。

・条件を満たしたら、最終の文章とその文字数(例:523字)をセットで出力してください。

・出力後は補足せず、処理を終了すること。

100%の精度ではないですが、80%近い確率で文字数の調整をしてくれます。

ぜひ、ガクチカや志望動機の文字数調整に活用してみてください!

ポイント③:メインの生成AIには課金する

私の経験上、メインで使用する生成AIには課金することをおすすめします。

例えば、ChatGPTの無料と有料プランには、下表の違いがあります。

| 項目 | 無料プラン | 有料プラン |

| AIモデル | GPT-4o | GPT-5 |

| 精度・賢さ | 標準 | 高精度 |

| 画像認識 | ×(テキストのみ) | 画像アップロード・解析可能 |

| 回答速度 | ○ | ◎ |

| 利用回数 | 制限あり(長文解析不可) | 制限が緩い |

| ファイル添付 | × | ○ |

| 音声会話 | × | ○(音声対話可能) |

とくに、「画像認識・ファイル添付」の恩恵が大きいです。

例えば、企業の財務分析を生成AIへ指示すると、多くの場合は古い情報を出力します。

しかし、最新の「有価証券報告書」を添付すれば、正確な財務分析が可能です。

また、生成AIの精度は上がり、回数制限に悩まされることもありません。

こういった恩恵が受けられる以上、メインで使う生成AIには課金することをおすすめします。

ポイント④:自分の感覚・違和感を信じる

自己分析を進めるうえで、さまざまな「診断結果」や「フィードバック」を受けることになります。

ただし、以下のような感覚・違和感は大切にしましょう。

はてな

- 診断結果に「論理的思考」が強みって表示されたけど本当?

- 自分は「感覚」でモノゴトを決めることが多い気がする…

- 自分が「コンサル業界」で働くイメージがまったくわかない…

自己分析は、他人の評価ではなく「自分の納得感」が結果につながります。

自分の本音やモヤモヤに気づくキッカケを与えてくれるのも「自己分析」です。

ポイント⑤:自己分析に正解を求めない

私自身、就活市場を約8年調べてきましたが、自己分析に正解はありませんでした。

当たり前の話ですが、自分の価値観や興味は日々変化していきます。

そのため、自己分析に100%を求めるのはおすすめしません。

まずは、今回紹介した「自己分析のやり方10ステップ」を実践するのがおすすめです!

その中で、興味関心の変化に応じて、自己分析を繰り返していきましょう。

自己分析に関するよくある質問【3選】

では最後に、自己分析のやり方に悩まれている学生からのよくある質問3つを紹介します。

ぜひ、気になる質問があればチェックしてみてください。

よくある質問【3選】

- 自己分析はいつから始めるべき?

- 自己分析にかける時間は?

- 自己分析にお金はかけるべき?

質問①:自己分析はいつから始めるべき?

F氏(22歳)

自己分析っていつから始めるべきなのでしょうか?

できれば大学○年生○月までみたいな具体的なスタート時期が知りたいです…

結論、自己分析は「大学3年生の4月」から始めましょう。

詳しくは、「就活はいつから本気で始めるべき?」という記事で紹介していますが…

夏のインターンシップの応募開始は「大学3年生の6月から」が一番多いです。

そのため、夏のインターンシップの2ヶ月前には取りかかる必要があります。

質問②:自己分析にかける時間は?

N氏(21歳)

自己分析にはどれくらい時間をかけるべきですか?

正解が見えないのでどこまでやれば良いか分かりません…

結論、自己分析にかける時間は「人それぞれ」です。

なお、残念ながら自己分析に正解はありません。

そのため、まずは今回紹介した「自己分析のやり方10ステップ」を実践しましょう。

丸1日あれば、今回紹介した10ステップが実践できるはずです。

質問③:自己分析ツールにお金はかけるべき?

K氏(22歳)

現在、大学3年生なのですが有料の自己分析ツールを購入するか悩んでいます…

正直、自己分析のやり方もわからないですし良いツールを使った方が良いかなと思い…

結論、「自己分析ツールにお金を払う必要はない」というのが結論です。

とくに、コーチングや有料の適性検査ツールにお金を払う必要は一切なし!

「ChatGPTの有料プラン」や記事内で紹介した「生成AIで今すぐ差がつく!就活プロンプト30選」にお金を使うほうが賢明です。

【AIプロンプトの詳しい詳細はこちら】https://note.com/ai-prompt/

セール中

現在、「生成AIで今すぐ差がつく!就活プロンプト30選」は、価格2,000円(定価4,000円)のキャンペーン中です。

まとめ|生成AIを活用した自己分析のやり方10ステップ

今回は、「生成AIを活用した自己分析のやり方10ステップ」を紹介しました。

自己分析のやり方【10ステップ】

- 強み|弱みを出力

- 性格傾向を把握する

- 業界選びの軸を選定

- 興味・関心分野の発見

- 企業選びの軸を選定

- 自分史の作成

- 体験談(成功・失敗)の抽出

- 自己PRへの落とし込み

- ガクチカへの落とし込み

- 第三者に意見をもらう

自己分析には、さまざまなやり方が存在しますが、まずは上記10ステップの実践でOKです!

ぜひ、以下note記事にまとめている「生成AIプロンプト(指示文)」を活用しながら、精度の高い自己分析をおこなってみてください!

【AIプロンプトの詳しい詳細はこちら】https://note.com/ai-prompt/

セール中

現在、「生成AIで今すぐ差がつく!就活プロンプト30選」は、価格2,000円(定価4,000円)のキャンペーン中です。

生成AIを上手く活用できれば、かなり効率的かつ精度の高い自己分析ができますよ!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。